Texte zu „PC – 48 Frauen“

Malerei als Handlung

(Verfasser)

(Redaktion und Anmerkungen)

PC – 48 Frauen (Text 2)

Diese Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit den „48 Portraits“ Gerhard Richters. Sie sind Anfang der 70-er Jahre entstanden und wurden erstmals 1972 im deutschen Pavillon auf der Bienale in Venedig ausgestellt (WV 324 / 1-48). Die 48 Frauen sind nun entstanden im Bewusstsein einer seit dieser Zeit beginnenden (25jährigen), in ihrer Revolutionierung noch gar nicht richtig einschätzbaren, kulturgeschichtlichen Entwicklung,

-

- der immer stärker – mit einer Tendenz zur Ausschließlichkeit – werdenden Konstituierung der Realität über Prozesse medialer Wahrnehmung, dieser umwälzenden, nicht ab- und übersehbaren Entwicklung hin zur visuellen Kultur,

- der Allgegenwart bewusstseinsbestimmender, industriell-serieller Bildmassen / Massenbilder in Form von Fotos, Prints, Kopien oder Videos, Filmen, Animationen,

- der Schnell- und Kurzlebigkeit von Bildern, der Zähig- und Hartnäckigkeit, der Langlebigkeit von ‚Ikonen‘ und Symbolen,

- ihrer allgegenwärtigen, medialen Verfügbarkeit durch die Entstehung des ‚global village‘, der weltweiten Vernetzung im Internet.

Diese Bilder thematisieren den Sprung vom analogen zum digitalen als den Übergang vom Licht- zum elektronischen Bild, vom Licht- zum Elektronenstrahl, vom Bildpunkt zum Pixel, den Übergang von einem speziellen zu einem universalen Code, vom Bildraum zum Datenraum. Das Reale weicht dem Kalkulierten, dem Synthetischen, das jetzt selber das Reale wird – aber sie thematisieren auch den Sprung zurück in den Bildraum.

Sie handeln vom veränderten Bewusstsein und vom veränderten Umgang mit Bildern am Beginn des digitalen Zeitalters.

Die heutige Schnelligkeit der Bild-Herstellung, ihre Virtualisierung, ihre uneingeschränkte potentielle Verfügbarkeit, die beliebige, immer weiter um sich greifende Manipulierbarkeit aller picturalen Elemente und der damit einhergehenden Frage nach der Wahrheit der Bildinhalte, ferner die Entfremdung durch instrumentalisiertes Handeln bei ihrer Herstellung, all das provozierte, evozierte durch eine teilweise Übernahme und Abgrenzung bei mir die Entwicklung eines, meines Programmes, vielleicht auch Gegenprogrammes ästhetischer Art.

Über die Beschreibung der einzelnen Etappen meines Arbeitsvorganges möchte ich nun die inhaltlichen und konzeptuellen Schwerpunkte meiner Arbeit vorstellen. Die Arbeit besteht aus 48 Frauenportraits, Ölfarbe auf grundierter Leinwand ( Keilrahmen ) im Format 70 cm x 55 cm.

Die Auswahl der Frauen richtete sich allein nach ihrer Körperhaltung (24 rechts- und 24 linksgerichtet), ansonsten ist sie zufällig.

Alle gefundenen und ausgewählten Bilder sind fotografischen Ursprungs. Sie sind mein Roh- und Ausgangsmaterial.

Im nächsten Schritt – dem Einscannen der fotografischen Bildvorlagen – wird nun die Ontologie (1) der Fotos als eine ,wirklich gewesene Existenz des Abgebildeten‘ (2) endgültig zerstört.

Das Foto stirbt: die ursprüngliche Abbildung wird bei diesem Vorgang Punkt für Punkt, Zeile für Zeile in den Computer eingelesen und liegt dann nicht als visueller, sondern als ein numerischer, dadurch universaler Code im Speicher des PC´s vor, die Aura des Analogen und Materiellen ist jetzt zerstört. Selbst wenn die digitalen Bilder noch über ihre repräsentativen Werte erkennbar bleiben, so werden diese ‚fotografischen Bilder‘ nicht mehr als eine Übersetzung eines raum-zeitlichen Moments gelten können, sie verlieren ihren Schatten, als der Garant der menschlichen Geschichtlichkeit, der die Präsenz des Menschen bezeugt, der ihn ins Licht der Zeit setzt.

Auf dem Bildschirm erscheint jetzt die Repräsentation der Repräsentation des „vergangenen Wirklichen“. Virtualisiert ist jetzt das Konkrete, es ist simuliert und projiziert. Es entsteht ein Abbild von Kalkulationen.

Als Kompensation dieser virtuellen, beliebig veränderbaren, immateriellen, numerischen Welten ist meine ästhetische Wertschätzung der unvermittelten, sinnlichen Erfahrung von nuanciert wahrnehmbarer Materialität und Körperlichkeit enorm gestiegen. Deshalb wuchs mein Verlangen, die digitalen Bilder aus ihrem entmaterialisierten Zustand wieder in eine materielle Existenz zurückführen als eine Verkörperung von einmaliger, zufälliger und objekthafter, durch fixe Raum- und Zeitpositionen definierter Wirklichkeit, also in all das, was im digitalen Raum verschwindet.

Da der PC-Benutzer letztendlich keine Bilder mehr selbst herstellt, sondern nur noch Programme bedient, in denen die Methoden der Bilderzeugung gespeichert sind, war das als Tatsache für mich der Grund, auf die manuelle Verwirklichung Wert zu legen. Im Sinne eines Zitats von Wolfgang Max Faust: „Die Hand garantiert Freiheit. Sie ist das vermittelnde Werkzeug zwischen der Welt und dem Ich. Sie ermöglicht das Er-greifen, sie schafft [damit] die Voraussetzung für das Be-greifen.“ (3) oder mit Maurice Merleau-Ponty ausgedrückt: „Indem der Maler der Welt seinen Körper leiht, verwandelt er die Welt in Malerei.“ (4)

Neben der Methode spielt auch die Zeit, die Zeiterfahrung in und bei der Herstellung der Bilder für mich eine wichtige Rolle.

Ich überziehe die Leinwand und den PC-Bildschirm mit einem Raster und male mich von oben bis unten rechts Areal um Areal voran.

Da die „Unschärfe“ des digitalen Bildes nicht ein Verwischen von Konturen ist, sondern ein fein abgestufter Farbverlauf, der mühsam erarbeitet werden muss, ergibt sich daraus eine extreme Verlangsamung des Malvorganges. Der äußerst schnellen Bildproduktion und Verarbeitung im digitalen Medium folgt in der Rematerialisierung die extreme Verlangsamung.

Dazu erfordert die Materialitätseigenschaft der Malmittel einen kontinuierlichen Herstellungsprozess ohne Unterbrechungen.

Da durch die Digitalisierung der indexikalische Bezug des Fotos – also die kausale Beziehung zwischen Objekt und Zeichen – verloren gegangen ist, verliert das Motiv jetzt erst mal an Gewicht, bekommt jede Bildstelle, jeder Bildpunkt auf einmal die gleiche Wertig- und Wichtigkeit, es kommt gewissermaßen zu einer „Demokratisierung“ der Bildfläche. Daraus habe ich für mich eine Arbeitsethik entwickelt, die eine Gleichbehandlung aller Bildteile erfordert, die eine ungleiche Gewichtung verbietet. Das hat zur Konsequenz, dass für mich Schichtenmalerei, spätere Übermalungen, Korrekturen nicht mehr machbar sind, es verbietet sich also jegliches faken.

Aufgrund dieser Bedingungen bedenke ich ein – mein – mögliches Scheitern während der Bildproduktion immer mit.

Die Beibehaltung des „Fotografischen“ verstärkt nun die implizierte Glaubwürdigkeit der Abbildung als objektive Reproduktion des abgebildeten Objektes, hinzu kommt aber, dass die malerisch erzeugte ‚Unschärfe‘ des Motivs die bereits in der Fotografie begrenzte Aussagewahrheit über die Essenz der dargestellten Wirklichkeit (über ihr Was-Sein) noch zusätzlich unterstreicht, dadurch wird das Vermitteltsein der Wirklichkeit noch stärker betont.

Zusätzlich wird der gegenstandsbezogene, hier der personenbezogene, Aussageanspruch der „fotografischen“ Bildvorlage durch die „malerische Dekonstruktion“, also durch die gemalte ‚Unschärfe‘ der dargestellten Motive relativiert. Damit wird gleichzeitig die Eigenrealität des Bildes als eine anschaulich gegebene Farbmaterie betont. Dies wird genau dann in dem Moment besonders deutlich, wo sich beim Annähern des Bildes der Inhalt (das Signifikat) verflüchtigt.

Die Bilder weisen damit einen Darstellungswert und einen Eigenwert auf, sie besitzen gleichzeitig eine Repräsentanz wie auch eine Selbstreferenzialität.

Doch die Repräsentanzfunktion hat Risse bekommen, sie hat ihren Schatten, ihre Magie verloren.

Neben dem Status der realen objekthaften Existenz ist das was wir jetzt vor uns sehen, nicht mehr nur die Repräsentanz einer wirklich gewesene Existenz, sondern auch die einer möglichen, einer möglich gewesenen oder sogar unmöglichen.

In dieser Hinsicht haben diese Bilder den gleichen Wahrheitsgehalt wie es ein geschriebenes Gedicht besitzt.

Der Kritiker und Essayist Roland Barthes beschreibt in seinem Buch „Die helle Kammer – Bemerkungen zur Photographie“ das Wesen der Fotografie als eine Beglaubigung der Existenz (des Dass-Seins) als einem wirklich Dagewesenseins, die Fotografie ist aber keine Beglaubigung der Essenz (des Was-Seins), denn dieser Punkt ist immer von einer subjektiven Inszenierung überlagert (beispielsweise dem Bildausschnitt, der Art der Linse, durch die Blendeneinstellung, der Lichteinfallszeit, der Tiefenschärfe, der Art des Filmmaterials).

Barthes, Roland: „Die helle Kammer-Bemerkungen zur Photographie“, Frankfurt / Main, 1985; S.91

„Die Fotografie ist, wörtlich verstanden, eine Emanation des Referenten. Von einem realen Objekt, das einmal da war, sind Strahlen ausgegangen, die mich erreichen, der ich hier bin; die Dauer der Übertragung zählt wenig; die Fotografie des verschwundenen Wesens berührt mich wie das Licht eines Sterns.“ Diese „Emanation des vergangenen Wirklichen“ bezeichnet er als „Magie“.

Wolfgang Max Faust: „ Dies alles gibt es also: Alltag, Kunst, Aids“ ; Stuttgart 1993, S.46).

Maurice Merleau-Ponty „Das Auge und der Geist“ , Reinbek bei Hamburg 1967, S. 15

„Der Maler bringt seinen Körper mit, sagt Valery. Und in der Tat kann man sich nicht vorstellen, wie ein reiner Geist malen könnte. Indem der Maler der Welt seinen Körper leiht, verwandelt er die Welt in Malerei. Um jene Verwandlungen zu verstehen, muss man den wirkenden und gegenwärtigen Körper wiederfinden, ihn, der nicht ein Stück Raum, ein Bündel von Funktionen ist, sondern eine Wahrnehmung und Bewegung Verbindendes.“

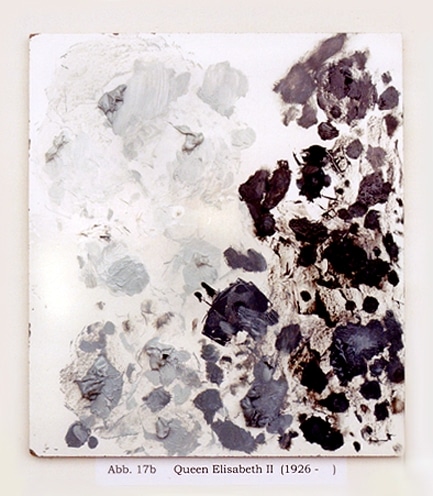

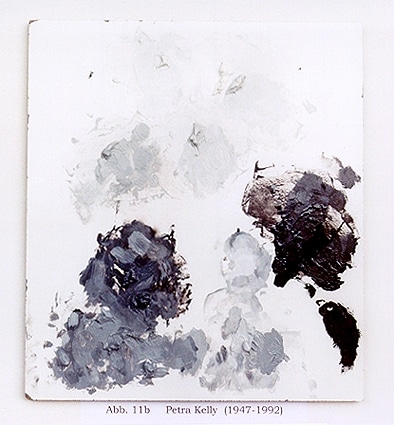

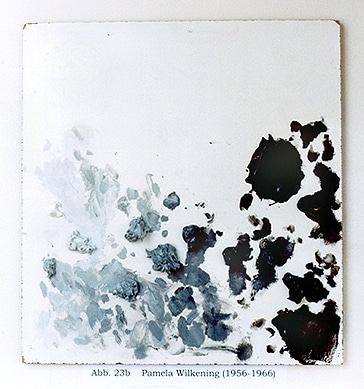

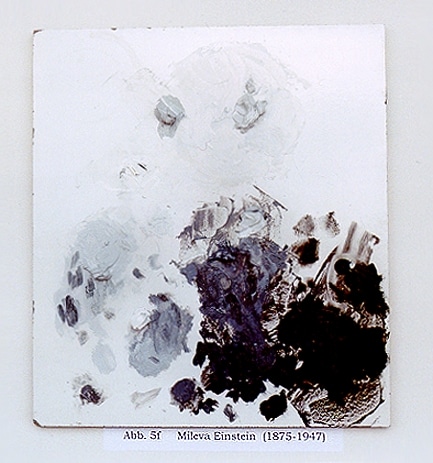

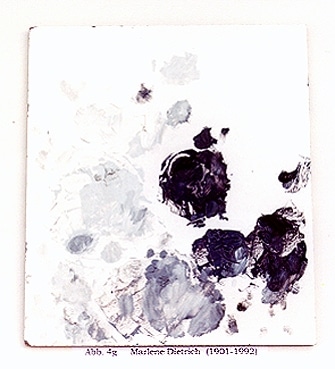

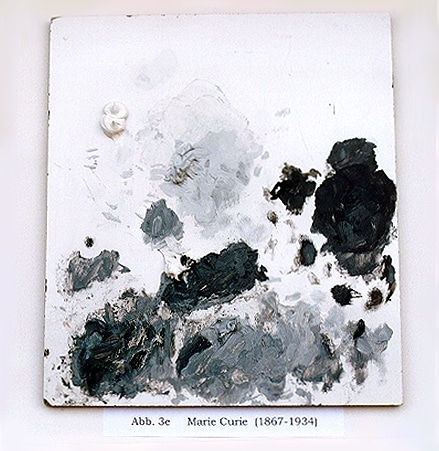

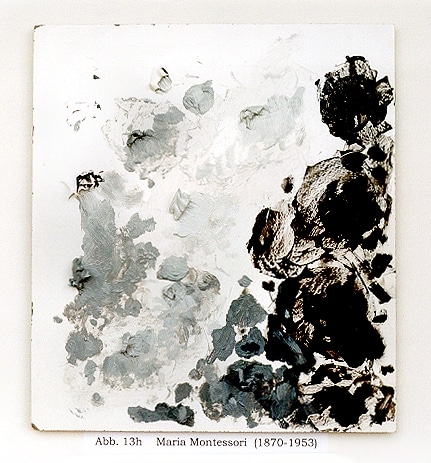

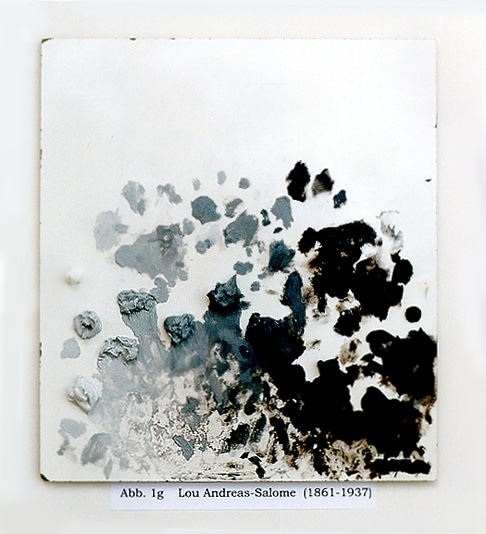

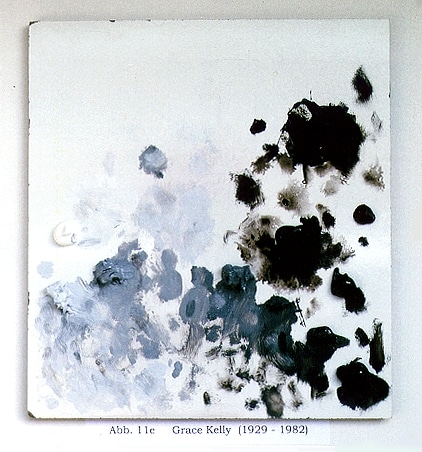

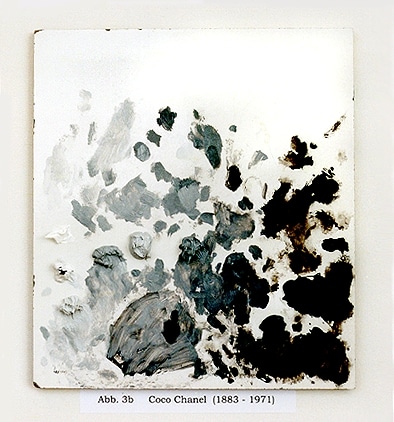

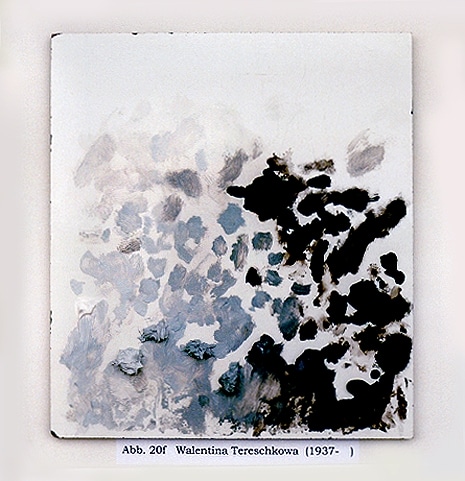

Paletten „PC – 48 Frauen“